あなたの周りに、何かとつっかかってくる人はいませんか。

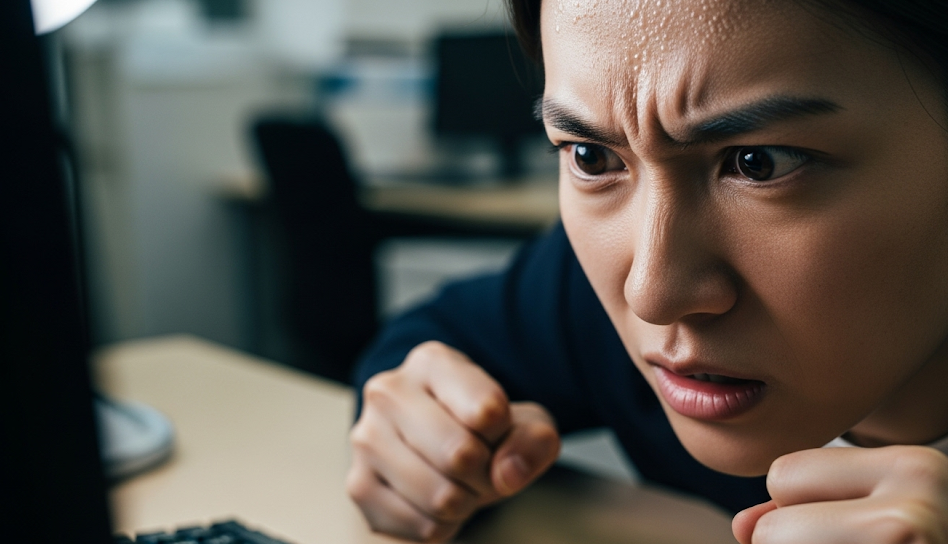

些細なことで攻撃的な態度を取られたり、理不-尽な言い分を押し付けられたりすると、毎日が憂鬱になりますよね。

つっかかってくる人の心理を理解し、その特徴や理由を知ることは、効果的な対処法を見つける第一歩です。

職場での人間関係に悩んでいる方はもちろん、男女問わず、そうした相手とのコミュニケーションにストレスを感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、つっかかってくる人の隠れた心理的背景から、具体的な特徴、そして今日から実践できる賢い対処法までを網羅的に解説します。

相手の言動に振り回されず、自分の心を守るために、感情的に言い返すのではなく、冷静に相手を分析してみましょう。

時には無視したり、適切な距離を置いたりすることも重要ですし、最終手段としての撃退方法を知っておくことも心の余裕につながります。

この記事を読み終える頃には、つっかかってくる人への苦手意識が薄れ、ストレスを軽減するための具体的なヒントが得られるはずです。

- ➤つっかかってくる人の根本的な心理や理由

- ➤男女間で見られる特徴の違い

- ➤職場でつっかかってくる人の行動パターン

- ➤ストレスを溜めずに冷静に対応する方法

- ➤相手の攻撃性をかわすコミュニケーション術

- ➤上手な無視の仕方と距離の取り方

- ➤最終手段としての撃退法と注意点

つっかかってくる人の隠れた心理と行動の特徴

- ■なぜ攻撃的?行動の裏にある理由とは

- ■男女で違う?嫉妬や劣等感の表れ方

- ■職場で見せる自己防衛と承認欲求

- ■優越感に浸りたいという深層心理

- ■感情的になる人の共通点

なぜ攻撃的?行動の裏にある理由とは

つっかかってくる人の行動は、一見すると理不尽で理解しがたいものに思えるかもしれません。

しかし、その攻撃的な態度の裏には、複雑な心理的理由が隠されています。

彼ら彼女らがなぜ攻撃的になるのか、その根本的な原因を探ることで、対応の糸口が見えてくるでしょう。

多くの場合、つっかかってくる行動の根源には、強い自己防衛の本能があります。

自分に自信がなく、常に他者からの評価を気にしているため、少しでも自分の立場が脅かされると感じると、先制攻撃を仕掛けて自分を守ろうとするのです。

これは、自分の弱さや不安を隠すための鎧のようなものと言えるかもしれません。

また、過去の経験からくるトラウマや、満たされない欲求が攻撃性として表出することもあります。

例えば、過去に誰かから不当な扱いを受けた経験があると、他者に対して過剰に警戒心を抱き、些細なことでも攻撃されていると誤解しやすくなります。

結果として、相手に敵意がない場合でも、自分を守るために先につっかかっていくという行動パターンが形成されてしまうのです。

さらに、自分の意見や価値観が絶対的に正しいと信じ込んでいるケースも少なくありません。

このような人は、自分と異なる意見を持つ他者を受け入れることができず、自分の正当性を証明するために相手を論破しようとします。

コミュニケーションを対話ではなく、勝ち負けのゲームと捉えているため、相手を言い負かすことが目的となり、攻撃的な態度につながるわけです。

これらの理由を理解すると、つっかかってくる人の言動が、必ずしもあなた個人に向けられた悪意だけではないことが分かります。

彼ら自身の内面的な問題や、過去の経験が複雑に絡み合った結果、そのような行動として現れているのです。

この視点を持つことで、相手の言動に感情的に反応するのではなく、一歩引いて冷静に状況を観察できるようになるでしょう。

男女で違う?嫉妬や劣等感の表れ方

つっかかってくる人の動機として、嫉妬や劣等感が大きな要因となることは珍しくありません。

そして、この嫉妬や劣等感の表れ方は、男女で異なる傾向が見られることがあります。

もちろん個人差が大きいことを前提とする必要がありますが、一般的な傾向を理解しておくことは、相手の行動を読み解く上で役立つでしょう。

まず、男性の場合、嫉妬や劣等感は、仕事の能力や社会的地位、経済力といった競争的な領域で抱きやすいと言われています。

例えば、職場の同僚が自分より先に昇進したり、大きなプロジェクトで成功を収めたりした際に、強い劣等感を抱くことがあります。

その感情が直接的な攻撃性として現れる場合、「あいつのやり方は間違っている」「運が良かっただけだ」といったように、相手の成果を貶めるような言動でつっかかってくることがあります。

これは、相手の価値を下げることで、相対的に自分のプライドを保とうとする心理的な防衛機制の一種です。

一方、女性の場合は、人間関係や容姿、ライフスタイルといった、他者との比較の中で嫉妬や劣等感を抱きやすい傾向があります。

例えば、周りから人気があったり、充実した私生活を送っていたりする人に対して、羨望の気持ちが歪んで攻撃性へと転化することがあります。

その表れ方としては、直接的な批判ではなく、陰口や無視、仲間外れといった間接的な攻撃として現れることが多いかもしれません。

また、「あなたのためを思って言っているんだけど」という前置きをしつつ、相手の欠点を指摘するような形でつっかかってくることもあります。

これは、自分自身の劣等感を認めず、相手をコントロールすることで優位に立とうとする心理が働いていると考えられます。

ただし、これらはあくまで一般的な傾向に過ぎません。

現代では、男性が人間関係で悩むことも、女性がキャリアで競争心を燃やすことも当たり前になっています。

大切なのは、性別で一括りにするのではなく、その人個人が何に対して劣等感を抱き、それがどのような形で攻撃性につながっているのかを見極めることです。

相手の言葉の裏にある嫉妬や劣等感のサインを読み取ることができれば、その人の本当の悩みや弱さが理解でき、より適切な対応を考えることができるようになるでしょう。

職場で見せる自己防衛と承認欲求

職場という環境は、つっかかってくる人の行動が特に顕著に現れやすい場所の一つです。

なぜなら、職場は常に評価や競争に晒される環境であり、自己防衛の本能や承認欲求が刺激されやすいからです。

職場でつっかかってくる人の行動の多くは、これらの心理的欲求が深く関わっています。

まず、自己防衛の観点から見てみましょう。

仕事でミスをしたり、自分の能力に自信が持てなかったりすると、人は不安や恐怖を感じます。

その不安から逃れるため、自分の非を認める代わりに、他人のせいにしたり、他人のアラを探して攻撃したりすることで、自分は悪くないと思い込もうとします。

例えば、会議で誰かの提案に執拗に反対したり、細かいミスを大げさに指摘したりする行動は、「自分はちゃんと考えている」「自分の方が優れている」とアピールし、自分の立場を守ろうとする自己防衛の表れである可能性があります。

次に、承認欲求についてです。

誰しも他者から認められたい、評価されたいという気持ちを持っていますが、その欲求が過剰に強い人は、健全な方法で注目を集められない場合に、問題行動によって関心を引こうとすることがあります。

あえて波風を立てるような発言をしたり、わざと反対意見を述べたりすることで、議論の中心に立ち、自分の存在をアピールしようとするのです。

彼らにとっては、たとえそれがネガティブな注目であったとしても、誰からも関心を持たれないよりはマシだと感じているのかもしれません。

このような行動は、特にチームで仕事を進める上で大きな障害となります。

- 自分の立場を守るために他者を攻撃する

- 自分のミスを認めず、責任転嫁する

- 注目を集めるためにわざと問題行動を起こす

- 過剰な自己アピールで自分の能力を誇示する

これらの行動に遭遇したとき、多くの人は不快感を覚え、ストレスを感じるでしょう。

しかし、その背景に「自分の立場を守りたい」「誰かに認めてほしい」という切実な願いが隠れていると理解することで、少しだけ冷静になれるかもしれません。

もちろん、その行動を許容する必要はありませんが、相手の心理を理解することは、感情的な対立を避け、より建設的な解決策を見つけるための第一歩となるのです。

優越感に浸りたいという深層心理

つっかかってくる人の行動の根底には、しばしば「優越感に浸りたい」という強い欲求が存在します。

これは、自分に自信がなく、ありのままの自分を肯定できない人が、他者を見下したり、支配したりすることで、一時的に自分の価値を確認しようとする心理的なメカニズムです。

彼らは、健全な自己肯定感を内面から育むことが難しいため、他者との比較によってしか自分の存在価値を感じられないのです。

このタイプの人は、ターゲットを見つけるのが非常に巧みです。

自分よりも立場が弱いと感じる相手や、言い返してこなさそうな大人しい性格の人を選んで、マウントを取ろうとします。

例えば、自分の知識をひけらかして相手の無知を指摘したり、些細な間違いを鬼の首を取ったかのように責め立てたりします。

こうした行動を通じて、「自分は相手よりも優れている」という状況を作り出し、束の間の安心感や満足感を得ているのです。

彼らの会話には、自慢話や他人を批判する内容が多いという特徴もあります。

自分の成功体験を過剰に語る一方で、他人の失敗談を嬉々として話すのは、すべて自分を優位に見せるための戦略です。

相手を貶めることでしか自分の価値を高められない、という心の弱さの裏返しとも言えるでしょう。

このような人にターゲットにされてしまうと、非常に厄介です。

何を言っても否定され、常に自分が劣っているかのような気分にさせられてしまいます。

しかし、ここで重要なのは、彼らの言動を真に受けて、自分の価値を疑う必要はないということです。

彼らがつっかかってくるのは、あなたに問題があるからではなく、彼ら自身の心の問題だからです。

彼らは、優越感という名の麻薬に酔いしれることでしか、心の平穏を保てないのかもしれません。

その構造を理解すれば、相手の挑発に乗らず、冷静に距離を置くという選択肢が見えてきます。

「この人は自分に自信がないんだな」「誰かを見下さないと自分を保てないんだな」と心の中で思うことで、相手の言動に振り回されることなく、自分の精神的な健康を守ることができるようになります。

感情的になる人の共通点

つっかかってくる人の多くに共通する特徴として、「感情的になりやすい」という点が挙げられます。

彼らは、物事を客観的かつ論理的に捉えるのが苦手で、自分の感情をコントロールすることに困難を抱えています。

そのため、些細な出来事でもすぐにカッとなったり、冷静な話し合いができずに感情を爆発させたりするのです。

感情的になる人には、いくつかの共通点が見られます。

物事を白黒つけたがる

感情的な人は、複雑な物事を単純化して捉える傾向があります。

「正しいか、間違っているか」「敵か、味方か」といった二元論で判断するため、自分と異なる意見や価値観を受け入れる余裕がありません。

そのため、少しでも自分の考えを否定されたと感じると、自分自身が全否定されたかのように思い込み、過剰に反応してしまうのです。

被害者意識が強い

彼らは、何か問題が起きたときに、その原因を他者や環境のせいにしがちです。

「自分は悪くない、自分は被害者だ」という意識が強いため、他者からの指摘やアドバイスを素直に受け入れることができません。

むしろ、それを自分への攻撃と捉え、自己防衛のために感情的な反論を繰り広げることがあります。

想像力の欠如

自分の言動が相手にどのような影響を与えるか、相手がどう感じるかといったことを想像するのが苦手です。

自分の感情を一方的にぶつけることがコミュニケーションだと考えているため、相手を傷つけたり、不快にさせたりしていることに無自覚な場合が少なくありません。

相手の立場に立って考えるという視点が欠けているため、対話が一方通行になりがちです。

ストレス耐性が低い

日々のストレスをうまく処理できず、心の中に不満や怒りを溜め込んでいることが多いです。

その鬱積した感情が、何かのきっかけで爆発し、手近な相手につっかかっていくという形で発散されます。

彼らにとって、つっかかっていく行為は、一種のストレス解消になっているのかもしれません。

これらの共通点を理解しておくと、相手が感情的になったときに、その背景にある心理を推測しやすくなります。

彼らが感情的になるのは、あなたを困らせたいからというよりも、彼ら自身が自分の感情をうまく扱えずに苦しんでいる結果なのです。

そのことを念頭に置き、こちらも感情で応酬するのではなく、冷静に対応することが、問題をこじらせないための鍵となります。

つっかかってくる人への賢い対処法とコミュニケーション術

- ■まずは冷静に。言い返す前の思考法

- ■物理的に距離を置く、上手な無視の仕方

- ■ストレスを溜めないための自己防衛テクニック

- ■相手を刺激しないコミュニケーションのコツ

- ■最終手段としての撃退法とその注意点

- ■上手にかわすことでつっかかってくる人との関係を改善

まずは冷静に。言い返す前の思考法

つっかかってくる人に対して、カッとなって感情的に言い返してしまうのは、最も避けるべき対応の一つです。

相手の挑発に乗ってしまえば、相手の思う壺であり、事態はさらに悪化する可能性が高いでしょう。

攻撃に対して攻撃で返せば、そこには不毛な争いが生まれるだけです。

だからこそ、何か言われた瞬間にまず意識すべきは、自分自身の心を冷静に保つことです。

言い返す前に、一呼吸置いて思考を巡らせる時間を作りましょう。

そのための具体的な思考法をいくつか紹介します。

- アンガーマネジメントを実践する

- 相手の言葉の裏にある感情を読み解く

- 反論の目的を明確にする

アンガーマネジメントを実践する

怒りの感情のピークは、長くて6秒と言われています。

つっかかってこられた瞬間に、心の中で「1、2、3、4、5、6」とゆっくり数えてみてください。

これだけでも、衝動的に言葉を発するのを防ぎ、冷静さを取り戻す助けになります。

その場から物理的に少し離れて、深呼吸をするのも効果的です。

冷静になるための自分なりの儀式を決めておくと良いでしょう。

相手の言葉の裏にある感情を読み解く

前章で学んだように、つっかかってくる人の言動には、劣等感、不安、承認欲求といったネガティブな感情が隠されています。

相手の言葉を額面通りに受け取るのではなく、「この人は今、何に不安を感じているんだろう?」「なぜ、こんな言い方でしか自分を表現できないんだろう?」と、相手の心理を分析するゲームのように捉えてみてください。

相手を一個の人間としてではなく、分析対象として見ることで、感情的な影響を受けにくくなります。

反論の目的を明確にする

もし、言い返す必要があると判断した場合でも、その目的をはっきりさせることが重要です。

目的は、相手を打ち負かすことではありません。

誤解を解くこと、自分の正当な権利を守ること、あるいは不適切な行動をやめてもらうことなど、建設的なゴールを設定すべきです。

「これを言うことで、状況はどう良くなるのか?」と自問自答することで、感情的な非難ではなく、事実に基づいた冷静な反論ができるようになります。

これらの思考法を実践することで、あなたは感情の奴隷になるのではなく、状況の主導権を握ることができます。

つっかかってくる人と同じ土俵に立たない、という強い意志を持つことが、自分を守り、無用なトラブルを避けるための最初の、そして最も重要なステップなのです。

物理的に距離を置く、上手な無視の仕方

つっかかってくる人への対処法として、非常に有効でありながら、多くの人が実践に躊躇するのが「無視する」という選択肢です。

「無視するのは失礼ではないか」「関係がもっと悪化するのではないか」と心配になる気持ちも分かります。

しかし、ここで言う「無視」とは、相手を軽蔑したり、存在を否定したりするような攻撃的なものではありません。

自分の心を守るために、相手の不必要な攻撃を受け流すための、洗練された防御技術なのです。

上手な無視の仕方のポイントは、物理的な距離と心理的な距離の両方を確保することにあります。

物理的な距離の取り方

職場であれば、なるべくその人の近くの席に座らないようにしたり、休憩時間をずらしたりと、物理的に接触する機会を減らす工夫ができます。

可能であれば、上司に相談して座席の配置変更を願い出るのも一つの手です。

プライベートな関係であれば、会う頻度を減らしたり、一対一で会う状況を避けたりすることが考えられます。

物理的に離れることで、そもそもつっかかってこられる機会そのものを減らすことができます。

心理的な距離の取り方(上手な無視)

物理的に離れられない場合でも、心理的な距離を取ることは可能です。

相手が何か言ってきたときには、最低限の相槌は打ちつつも、決して感情的に反応しないことが重要です。

「そうなんですね」「なるほど」といった当たり障りのない返答に終始し、会話を広げようとしない姿勢を見せましょう。

相手は、あなたの反応を見て楽しんだり、優越感に浸ったりしたいのですから、あなたが無反応であればあるほど、攻撃する意欲を失っていきます。

視線を合わせず、パソコンの画面を見ながら返事をするなど、関心がないという態度をさりげなく示すのも効果的です。

大切なのは、「あなたには興味がありません」「あなたの言葉は私には響きません」というメッセージを、言葉ではなく態度で伝えることです。

最初は相手も躍起になって、さらに攻撃を仕掛けてくるかもしれません。

しかし、そこであなたがブレずに一貫した態度を取り続けることができれば、相手はやがて「この人にちょっかいを出しても無駄だ」と学習し、次のターゲットを探しに行く可能性が高いのです。

これは、相手との関係を断ち切るための冷たい行為ではなく、自分自身の精神的な平穏を確保するための、賢明で積極的な自己防衛術と言えるでしょう。

ストレスを溜めないための自己防衛テクニック

つっかかってくる人と日常的に接していると、知らず知らずのうちに心は疲弊し、多大なストレスが蓄積していきます。

相手を変えることは非常に困難ですが、自分自身の心を守り、ストレスを溜めないように工夫することは可能です。

ここでは、誰にでも実践できる自己防衛テクニックをいくつかご紹介します。

信頼できる人に話を聞いてもらう

一人で悩みを抱え込むのは、精神衛生上非常によくありません。

友人や家族、信頼できる同僚など、あなたの味方になってくれる人に、状況や自分の気持ちを話してみましょう。

ただ話を聞いてもらうだけでも、カタルシス効果によって心が軽くなるものです。

また、客観的な意見をもらうことで、自分では気づかなかった新たな視点や解決策が見つかることもあります。

社内に相談できる人がいない場合は、カウンセラーなどの専門家を頼るのも有効な選択肢です。

受け流すスキルを身につける

相手の言葉をすべて真に受けてしまうと、心が持ちません。

言われたことを、自分の中で「事実」と「相手の意見(または感情)」に切り分ける練習をしましょう。

例えば、「この資料、全然ダメだな」と言われたとしても、「資料がダメ」という部分は相手の主観的な意見に過ぎません。

「具体的にどの部分を修正すればよろしいでしょうか?」と、事実確認に焦点を当てることで、感情的なダメージを最小限に抑えることができます。

心の中に、相手の言葉を受け流すフィルターを持つイメージを持つと良いでしょう。

プライベートな時間を充実させる

仕事や特定の人間関係が、あなたの世界のすべてではありません。

悩みを忘れられるような、没頭できる趣味や楽しい時間を持つことが、最高のストレス解消法になります。

スポーツで汗を流す、好きな音楽を聴く、美味しいものを食べる、旅行に出かけるなど、何でも構いません。

意識的にオンとオフを切り替えることで、嫌な出来事を引きずらずに済み、精神的な回復力を高めることができます。

充実したプライベートは、あなたに自信と心の余裕をもたらし、つっかかってくる人の影響力を相対的に小さくしてくれるはずです。

小さな成功体験を積み重ねる

攻撃され続けると、自己肯定感が低下しがちです。

それを防ぐために、日常生活の中で自分で自分を褒める習慣をつけましょう。

「今日はつっかかってこられても冷静に対応できた」「難しい仕事を一つやり遂げた」など、どんなに小さなことでも構いません。

自分で自分の頑張りを認めてあげることで、他者の評価に依存しない、安定した自己肯定感を育むことができます。

これらの自己防衛テクニックは、いわば心の筋力トレーニングのようなものです。

すぐには効果が出ないかもしれませんが、毎日少しずつ意識して続けることで、あなたの心は確実に強く、しなやかになっていくでしょう。

相手を刺激しないコミュニケーションのコツ

つっかかってくる人との対話は、まるで地雷原を歩くような緊張感を伴います。

しかし、いくつかのコミュニケーションのコツを心得ておけば、相手を不必要に刺激することなく、会話を無難に終わらせることが可能になります。

目標は、相手を説得したり、仲良くなったりすることではありません。

あくまで、攻撃の矛先を自分からそらし、平穏を保つことにあります。

肯定も否定もしない

相手が何か主張してきたときに、真正面から「でも」「しかし」と否定の言葉で返すのは、相手にさらなる攻撃の口実を与えるだけです。

かといって、全面的に肯定してしまうと、相手はますます調子に乗ってしまいます。

ここでの正解は、肯定も否定もしない、曖昧な相槌です。

「そういう考え方もあるんですね」「なるほど、そうお考えなんですね」といったフレーズは非常に便利です。

これらは、相手の意見に同意しているわけではなく、ただ「あなたがそう言ったことは受け止めました」という事実を伝えているに過ぎません。

相手は、反論されなかったのでそれ以上攻撃しにくく、会話を打ち切りやすくなります。

I(アイ)メッセージを効果的に使う

もし、どうしても自分の意見を伝えなければならない場面では、主語を「あなた(You)」ではなく、「私(I)」にする「Iメッセージ」を使いましょう。

例えば、「あなた(You)の言い方はきついです」と言うと、相手は非難されたと感じて反発します。

これを、「私(I)は、そういう風に言われると少し悲しく感じます」と言い換えるのです。

自分の「感情」を伝える形にすれば、相手はそれを事実として否定することができません。

あくまで自分の気持ちを主観的に伝えているだけなので、相手も反論しにくく、自分の言動を少しだけ振り返るきっかけになるかもしれません。

質問で返す

理不尽な要求や抽象的な批判をされたときには、具体的な質問で返すのが有効です。

「もっとちゃんとやれ」と言われたら、「具体的には、どの部分をどのように修正すればよろしいでしょうか?」と聞き返すのです。

感情的に攻撃してくる人は、意外と具体的な対案を持っていないことが多いものです。

質問されることで、相手は論理的に考える必要性に迫られ、感情的な勢いが削がれる効果が期待できます。

また、相手の要求を明確にすることで、こちらとしても対応しやすくなるというメリットもあります。

これらのコミュニケーションのコツは、相手との力関係を対等、あるいは自分が優位に保つためのテクニックです。

感情的な相手に対しては、冷静で論理的なアプローチを心がけることが、自分を守るための最も賢い戦略と言えるでしょう。

最終手段としての撃退法とその注意点

これまで紹介してきた対処法を試しても、相手の行動が全く改善されない、あるいはエスカレートする一方である場合。

さらには、あなた自身の心身に不調をきたすほど追い詰められている場合には、より毅然とした対応、すなわち「撃退」を考える必要が出てくるかもしれません。

ただし、これは文字通り相手を攻撃し返すことではなく、自分の身を守るための最終防衛ラインと位置づけるべきです。

最終手段としての撃退法には、いくつかの段階と考え方があります。

明確な意思表示

まずは、相手の行動が自分にとって迷惑であり、許容できないものであることを、はっきりと、しかし冷静に伝えることです。

「あなたのその言動は、私を傷つけます。今後、そのような言い方はやめていただけますか」というように、Iメッセージを使って具体的に伝えます。

このとき、感情的になったり、相手を罵倒したりしてはいけません。

あくまで、事務的に、淡々と事実を告げるのがポイントです。

これにより、相手に「この人はこれ以上踏み込んではいけないラインを持っている」と認識させることができます。

第三者を介入させる

一対一の状況では解決が難しいと判断した場合は、信頼できる上司や人事部、あるいは共通の知人など、第三者に相談し、間に入ってもらうのが有効です。

客観的な立場の人から指摘されることで、相手も自分の行動を省みる可能性があります。

特に職場での問題の場合、ハラスメントとして正式に会社に対応を求めることも、あなたの権利です。

相談する際には、いつ、どこで、誰から、何を言われ、どう感じたか、といった記録を具体的に残しておくと、説得力が増します。

注意点:やり過ぎは禁物

撃退法を実践する上で最も重要な注意点は、決してやり過ぎないことです。

相手と同じレベルで感情的に言い返したり、陰口を叩いたり、徒党を組んで相手を孤立させたりするような行為は、新たなトラブルを生むだけであり、結局はあなた自身の評価を下げることにつながります。

目的は、相手を懲らしめることではなく、自分の安全と平穏を確保することにある、という原点を忘れてはいけません。

最終手段に踏み切るかどうかは、慎重に判断する必要があります。

しかし、自分の尊厳が著しく傷つけられていると感じるならば、勇気を出して行動を起こすことも時には必要です。

それは、あなた自身を守るための、正当な権利なのです。

上手にかわすことでつっかかってくる人との関係を改善

これまで、つっかかってくる人の心理を理解し、様々な対処法について考えてきました。

冷静に対応し、距離を置き、時には毅然とした態度を示すことで、多くの場合は相手からの攻撃を減らし、自分の心を守ることができるはずです。

そして、これらの対処法を実践する最終的な目標は、単に相手を避けるだけでなく、可能であれば、その人との関係性を少しでも改善の方向へ導くことにあるのかもしれません。

もちろん、すべてのつっかかってくる人と良好な関係を築く必要はありませんし、それが不可能な場合も多々あります。

しかし、あなたが上手にかわし続けることで、相手の中に変化が生まれる可能性もゼロではないのです。

あなたが相手の挑発に乗らず、常に冷静で一貫した態度を保つことで、相手は「この人には感情的な攻撃が通用しない」と学習します。

すると、相手はあなたに対して、これまでとは違うコミュニケーションの方法を模索し始めるかもしれません。

例えば、あなたが相手の意見を頭ごなしに否定せず、「そういう考えもあるんですね」と一度受け止める姿勢を見せることで、相手もあなたの意見に少しだけ耳を傾ける余裕が生まれることがあります。

また、あなたが相手の承認欲求や劣等感を理解し、たまに相手の得意な分野で頼ってみたり、小さな成果を褒めてみたりすることで、相手の頑なな態度が和らぐことも考えられます。

これは、相手に媚びへつらうこととは全く違います。

あくまで、あなたが主導権を握り、相手の心理を理解した上で、戦略的に関係性をコントロールする試みです。

つっかかってくるという行動は、多くの場合、その人のコミュニケーション能力の未熟さや、内面的な問題の表れです。

あなたが成熟した対応を続けることで、結果的に相手の成長を促すきっかけになることすらあり得るのです。

つっかかってくる人との出会いは、あなたにとって大きなストレスであることは間違いありません。

しかし、それは同時に、対人関係のスキルを磨き、自分自身の感情をコントロールする術を学ぶ絶好の機会と捉えることもできます。

相手を変えることは難しいですが、自分の対応を変えることで、状況は確実に変わっていきます。

上手にかわし、受け流し、そして時には導くことで、ストレスフルな関係を、少しでも管理可能なものに変えていくことができるでしょう。

その経験は、今後のあなたの人生において、きっと大きな財産となるはずです。

- ➤つっかかってくる人の行動には自己防衛や劣等感が隠れている

- ➤承認欲求や優越感が攻撃的な言動の原因になることがある

- ➤嫉妬や劣等感の表れ方は男女で傾向が異なる場合がある

- ➤職場のストレス環境はつっかかってくる行動を助長しやすい

- ➤感情的になる人は白黒思考や被害者意識が強い共通点を持つ

- ➤対処法の第一歩は感情的に言い返さず冷静さを保つこと

- ➤アンガーマネジメントで衝動的な反応を抑えるのが有効

- ➤物理的・心理的に距離を置くことは有効な自己防衛術

- ➤上手な無視は相手の攻撃意欲を削ぐ効果がある

- ➤ストレスを溜めないために信頼できる人への相談が重要

- ➤相手を刺激しないコミュニケーションにはコツがある

- ➤Iメッセージを使い自分の感情として伝えるのが効果的

- ➤改善が見られない場合は第三者の介入や明確な意思表示も必要

- ➤最終手段としての撃退は目的を間違えず慎重に行うべき

- ➤上手にかわし続けることで関係性が改善する可能性もある