「世界一怖い絵」とインターネットで検索すると、不気味な雰囲気をまとった一枚の絵画にたどり着くことがあります。

その絵画は、ただ怖いだけでなく、見つめてはいけない、呪われるといった数々の恐ろしい噂と共に語り継がれてきました。

多くの人が、世界一怖い絵 見つめてはいけない理由について、強い関心と一抹の恐怖を抱いているのではないでしょうか。

この記事では、その謎に満ちた絵画の正体から、作者にまつわる話、そして背筋も凍るような都市伝説や呪いの逸話まで、深く掘り下げていきます。

なぜ私たちはその絵に恐怖を感じるのか、その心理的影響や、作品が生まれた歴史的背景についても詳しく解説します。

さらに、鑑賞する際の注意点や、トラウマを避けて恐怖アートを楽しむ方法、そして「笑う女」といった他の怖い絵画の作品にも触れていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたが抱いていた恐怖の感情が、知的な好奇心へと変わっているかもしれません。

- ➤世界一怖い絵と噂される絵画の正体

- ➤絵画の作者や制作された歴史的背景

- ➤見ると呪われるという都市伝説や逸話の真相

- ➤なぜ絵画に恐怖を感じるのかという心理的影響

- ➤他にもあるトラウマ級の怖い絵画の紹介

- ➤怖い絵を安全に鑑賞するための注意点

- ➤人が怖いものに惹きつけられる心理的な理由

世界一怖い絵 見つめてはいけない理由の真相に迫る

- ■ネットで噂の絵画、その意外な正体とは

- ■作者不明とされる絵にまつわる都市伝説

- ■所有者を襲うとされる呪いの恐ろしい逸話

- ■なぜ恐怖を感じるのか?その心理的影響を解説

- ■作品が生まれた歴史的な背景を探る

ネットで噂の絵画、その意外な正体とは

インターネット上で「世界一怖い絵」として広く知られている作品、その正体はビル・ストーナムという画家の『抵抗する手』(The Hands Resist Him) という作品です。

この絵画は1972年に制作され、少年と、目や口がないように見える人形が、ガラス戸の前に立つ姿が描かれています。

ガラスの向こうには、たくさんの小さな手がこちらに向かって押し付けられているように見え、全体的に不気味で謎めいた雰囲気を醸し出しているのです。

この作品が一躍有名になったのは、2000年に大手オークションサイトeBayに出品されたことがきっかけでした。

出品者は、この絵を所有してから家族が奇妙な現象に見舞われたと主張し、絵に呪いがかけられているかのような説明文を添えていたのです。

例えば、夜中に絵の中の少年と人形が動き出し、喧嘩を始めるのを見たというのです。

さらに、ガラスの向こうの手が、まるで内側から押し出されるように動くこともあったとされています。

この話は瞬く間にインターネットを通じて広まり、世界中の人々の好奇心と恐怖を煽りました。

この絵画の本当のテーマは、作者自身の幼少期の体験に基づいているとされています。

少年は5歳の頃の作者自身であり、ガラス戸は現実世界と夢の世界、あるいは生と死の境界線を象徴していると言われています。

隣に立つ人形は、その境界を越えるための案内役であり、ガラスの向こうの手は、別の世界や可能性を表現している、というのが作者自身の解説です。

しかし、一度広まった恐怖のイメージは非常に強力で、多くの人が作品の背景よりも、それにまつわる怖い話の方に強く惹きつけられています。

結果として、『抵抗する手』は「呪いの絵画」として都市伝説的な地位を確立し、世界一怖い絵の代名詞として語られるようになりました。

したがって、この絵画の正体は、心霊現象の産物ではなく、一人の画家が自身の内面世界を描いた芸術作品であると言えるでしょう。

それでもなお、見る者の心をざわつかせる不思議な力を持っていることは間違いありません。

その不気味な魅力こそが、人々を惹きつけてやまない理由なのかもしれません。

作者不明とされる絵にまつわる都市伝説

『抵抗する手』の作者はビル・ストーナムであると明確になっていますが、怖い絵画の話にはしばしば「作者不明」という要素が付きまといます。

作者が誰なのか分からないという事実は、作品の謎を一層深め、恐怖の物語が生まれる土壌となるのです。

インターネット上では、作者不明の「笑う女」の絵画など、様々な作品が都市伝説と共に語られています。

これらの都市伝説に共通するのは、絵画が持つ不可解な力です。

例えば、ある作者不明の肖像画は、飾っておくと絵の中の人物の表情が日によって変わると言われています。

穏やかな顔をしていたはずが、次の日には怒りや悲しみの表情に変わっているというのです。

このような話は、所有者の心理的な不安を煽り、超常現象として語り継がれていきます。

また、「この絵を5分以上見つめ続けると精神に異常をきたす」といった類の警告が伴うことも少なくありません。

これは、見る者に一種の自己暗示をかけ、不安や恐怖を増幅させる効果があります。

実際に、不気味な絵を長時間見つめていると、心理的な影響から気分が悪くなったり、悪夢を見たりすることは十分に考えられます。

作者不明という設定は、物語に信憑性を持たせるための仕掛けとしても機能します。

作者が分かっていれば、その人物の経歴や他の作品から、絵画の意図をある程度推測することができます。

しかし、作者が誰かも分からなければ、その絵がどのような意図で、どのような状況で描かれたのか、全てが謎に包まれてしまいます。

この「情報の欠如」こそが、人々の想像力をかき立て、様々な憶測や怖い物語を生み出す原因となるのです。

例えば、「作者は絵を完成させた直後に謎の死を遂げた」とか、「作者の怨念が絵に宿っている」といったストーリーが付与されがちです。

これらの都市伝説は、絵画そのものの怖さに加えて、背景にある物語の恐怖を付加し、作品をより一層ミステリアスな存在へと昇華させます。

このように、作者不明とされる絵画にまつわる都市伝説は、人々の恐怖心と好奇心がないまぜになった、エンターテインメントの一種として楽しまれている側面があると言えるでしょう。

所有者を襲うとされる呪いの恐ろしい逸話

世界一怖い絵と噂される作品には、しばしば「所有者を不幸にする」という呪いの逸話が付きまといます。

これは『抵抗する手』に限った話ではなく、歴史上の多くのいわくつきの絵画に共通する特徴です。

最も有名な逸話の一つは、やはり『抵抗する手』がeBayに出品された際の出品者の告白でしょう。

彼らによると、この絵を手に入れてから、幼い娘が悪夢にうなされ、「絵の中の子どもたちが部屋に入ってくる」と怯えるようになったといいます。

また、夜間に作動するように設置していたモーションセンサー付きのカメラが、誰もいないはずの絵の前で何度も反応し、少年が絵から抜け出してくるような映像が撮れたとも主張していました。

これらの話が真実かどうかは定かではありませんが、呪いの逸話として広く知れ渡っています。

この絵画は最終的にミシガン州グランドラピッズのギャラリー経営者、キム・スミス氏によって落札されました。

しかし、呪いの物語はこれで終わりではありませんでした。

この絵画の最初の展示会に関わった人物のうち、最初にこの絵を評価した美術評論家と、最初に展示したギャラリーのオーナーが、絵の公開から1年以内に相次いで亡くなったという話も伝えられています。

これが単なる偶然なのか、それとも絵の呪いによるものなのか、判断は個人の受け取り方に委ねられますが、恐ろしい逸話であることに変わりはありません。

他にも、「泣く少年」というシリーズの絵画にまつわる呪いの話も有名です。

1980年代のイギリスで、火事になった家の中から、なぜかこの「泣く少年」の絵だけが無傷で見つかるという事件が多発したのです。

消防士たちが何度も同様の現場に遭遇したことから、「この絵が火事を引き起こすのではないか」という噂が広まり、多くの人々が恐れて絵を処分したと言われています。

これらの呪いの逸話は、人々の不幸な出来事と絵画の存在を結びつけることで生まれます。

人間は、説明のつかない不幸が起こった際に、何か特定の原因を求めたくなる心理が働きます。

そこに不気味な絵画があれば、それを原因と結びつけてしまうのは自然な流れなのかもしれません。

所有者を襲うとされる呪いの物語は、絵画に神秘性と危険な魅力を与え、私たちの心を強く惹きつけるのです。

なぜ恐怖を感じるのか?その心理的影響を解説

私たちが「怖い絵」を見たときに感じる恐怖は、単なる気のせいではなく、様々な心理的な要因が複雑に絡み合って生じています。

世界一怖い絵 見つめてはいけない理由を心理学的な観点から解き明かすことで、その恐怖の正体に近づくことができるでしょう。

まず挙げられるのが、「不気味の谷現象」です。

これは、ロボットや人形などが人間に似ていればいるほど親近感を覚えるものの、ある点を超えて酷似すると、逆に強い嫌悪感や不気味さを感じるという心理効果です。

『抵抗する手』に登場する人形は、人間の少女に似ていますが、目や口といった人間的な特徴が欠落しており、まさにこの不気味の谷の領域にあると言えます。

この「人間に似ているが、人間ではない何か」という存在が、私たちの脳に混乱と恐怖を引き起こすのです。

次に、「視線」の問題も重要です。

絵画の中の人物に見つめられているように感じると、人は不安を覚えることがあります。

これは「スコポフォビア(視線恐怖症)」にも関連する感覚で、私たちは他者からの視線に対して本能的に敏感です。

『抵抗する手』の少年はこちらをじっと見つめているように見え、鑑賞者は自分が観察されているかのような居心地の悪さを感じます。

さらに、絵画の「曖昧さ」も恐怖を増幅させる要因です。

この絵は、何が起こっているのか、登場人物が何を考えているのか、はっきりと説明してくれません。

ガラスの向こうの手は何なのか、なぜ少年は悲しげな表情をしているのか、全てが謎に包まれています。

人間の脳は、不確実な状況や理解できないものを脅威と認識する傾向があります。

物語が欠如していることで、見る者は自分自身の不安や恐怖を投影し、最悪のシナリオを想像してしまうのです。

また、色彩や構図も心理的な影響を与えます。

暗く、くすんだ色調は、見る者に不安や憂鬱な気分を抱かせます。

不安定な構図や、歪んだパースペクティブも、潜在的な不快感を引き起こすことがあります。

そして最後に、事前に与えられた情報、つまり「この絵は呪われている」という都市伝説そのものが、強力な心理的影響を及ぼします。

プラセボ効果の逆で、ネガティブな情報を与えられると、実際にそのように感じてしまう「ノセボ効果」と呼ばれる現象です。

「怖い絵だ」と聞かされてから見ると、脳は恐怖を感じる準備を始め、絵の些細な部分まで恐怖の証拠として解釈しようとします。

これらの心理的な要因が組み合わさることで、一枚の絵画が強烈な恐怖体験を生み出すのです。

作品が生まれた歴史的な背景を探る

あらゆる芸術作品には、その作品が生まれた時代や、作者が置かれていた状況が反映されています。

世界一怖い絵と噂される『抵抗する手』も例外ではなく、その歴史的な背景を知ることは、作品をより深く理解する上で不可欠です。

この作品は、前述の通り1972年にアメリカの画家ビル・ストーナムによって描かれました。

彼は、この絵が自身の幼少期の写真から着想を得たものであると語っています。

彼が5歳の時にシカゴのアパートで撮影された写真が元になっており、絵の中の少年は彼自身を描いたものです。

つまり、この絵は画家の自画像の一種と捉えることができます。

作者によれば、絵のタイトル『抵抗する手』は、ガラスの向こうに見えるたくさんの手を指しています。

この手は、別の世界や、私たちが選択しなかった別の人生、可能性などを象徴していると言います。

そして、ガラス戸は現実の世界と、夢や空想、あるいは死後の世界といった異世界との境界線を表しているのです。

隣に立つ不気味な人形は、その異世界へと少年を導く案内役であり、少年がこれから未知の世界へと足を踏み入れようとする瞬間を描いていると解釈できます。

この解説を知ると、絵画の印象は大きく変わります。

単なる恐怖の対象ではなく、作者自身の内省的な世界観や、人生の岐路、未知への探求といった、より哲学的で深いテーマが込められていることが分かります。

1970年代のアメリカは、ベトナム戦争の泥沼化や公民権運動など、社会全体が大きな変動と不安の中にあった時代です。

こうした時代背景が、アーティストたちの内面的な探求や、現実と非現実の境界を描くような作品制作に影響を与えた可能性も考えられます。

また、ストーナムは後にこの作品の続編ともいえる絵画を制作しています。

それらの作品では、絵の中の少年と人形が老人になって再び登場し、同じガラス戸の前に立つ姿が描かれています。

これは、人生の時間の経過と、生涯を通じて続く自己との対話というテーマを示唆しているのかもしれません。

このように、作品が生まれた背景や作者の意図を知ることで、私たちは都市伝説や呪いの話といった表面的な恐怖から一歩踏み込み、芸術作品としての本来の価値やメッセージを読み解くことができるようになるのです。

それは、恐怖を乗り越え、より豊かな鑑賞体験を得るための重要な鍵と言えるでしょう。

世界一怖い絵 見つめてはいけない理由を知り恐怖アートを愉しむ

- ■歴史に残るトラウマ級の怖い絵画5選

- ■鑑賞する際の注意点と安全な楽しみ方

- ■作者の狂気や思想が投影された作品

- ■なぜ人は怖いものに惹きつけられるのか

- ■世界一怖い絵 見つめてはいけない理由の総括

歴史に残るトラウマ級の怖い絵画5選

『抵抗する手』以外にも、美術史には見る者に強烈な印象とトラウマを残す「怖い絵画」が数多く存在します。

ここでは、その中でも特に有名な5つの作品を紹介しましょう。

これらの作品を知ることで、恐怖アートの世界の奥深さに触れることができます。

フランシスコ・デ・ゴヤ『我が子を食らうサトゥルヌス』

スペインの巨匠ゴヤが晩年に自宅の壁に描いた「黒い絵」シリーズの一枚です。

ローマ神話に登場する農耕神サトゥルヌスが、自分の子に王位を奪われるという予言を恐れ、生まれてきた我が子を次々と食い殺すという衝撃的な場面が描かれています。

闇の中から現れた巨人が、目を見開き、狂気に満ちた表情で人間をむさぼる姿は、一度見たら忘れられない強烈なインパクトを持っています。

ゴヤ自身の精神的な苦悩や、当時のスペインの動乱が反映されているとも言われ、人間の内に潜む狂気と暴力をえぐり出した傑作です。

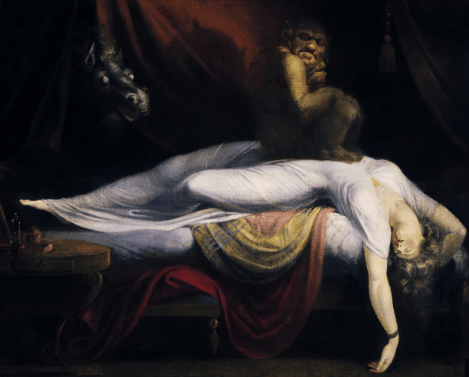

ヘンリー・フュースリ『夢魔』

この絵は、眠る女性の胸の上に、猿のような姿をした夢魔(インキュバス)が乗り、背景の闇からは馬が顔をのぞかせているという幻想的かつ不気味な作品です。

当時の人々が悪夢や金縛りをどのように捉えていたかを示しており、エロティシズムと恐怖が同居した独特の世界観を持っています。

眠っている間の無防備な状態に忍び寄る超自然的な存在の恐怖は、現代の私たちにも通じるものがあるでしょう。

テオドール・ジェリコー『メデューズ号の筏』

この巨大な絵画は、実際に起こった海難事故を題材にしています。

座礁した船から逃れた乗員たちが、小さな筏の上で13日間漂流し、飢えと渇きから人肉食にまで至ったという悲惨な出来事を描いています。

死体が転がり、絶望とわずかな希望が入り混じる人々の姿は、自然の脅威と極限状態に置かれた人間の壮絶なドラマを克明に描き出しており、見る者に強烈なトラウマを与えます。

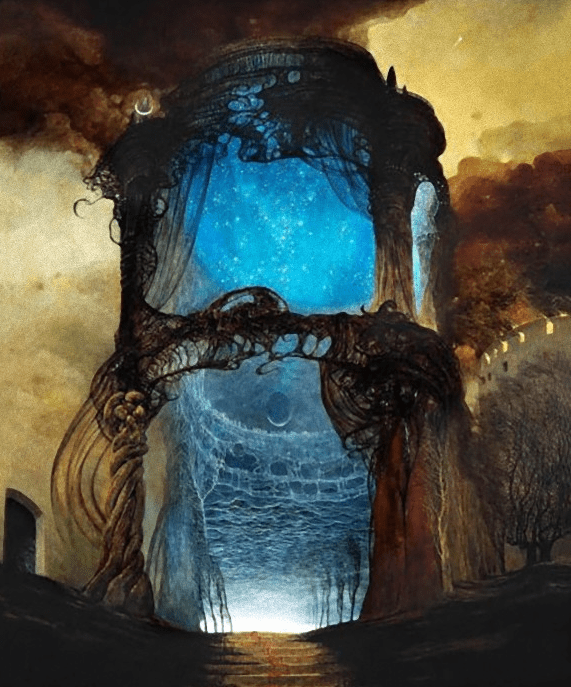

ズジスワフ・ベクシンスキの無題の作品群

ポーランドの画家ベクシンスキは、「死」「終末」などをテーマにした、悪夢のような風景画を数多く残しました。

彼の作品には正式なタイトルが付けられておらず、鑑賞者の自由な解釈に委ねられています。

荒廃した大地にそびえる巨大な骨の建造物や、正体不明の不気味な生物など、そのシュールでディストピア的な世界観は、見る者の心の奥底にある不安をかき立てます。

作者自身は「私の絵は陽気でさえある」と語っていたという逸話も、また別の恐怖を感じさせます。

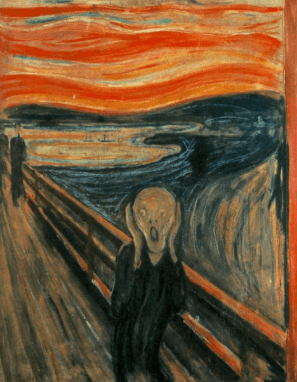

エドヴァルド・ムンク『叫び』

おそらく世界で最も有名な「怖い絵」の一つでしょう。

ムンクが体験した幻覚に基づいて描かれたこの作品は、自然界に響き渡る叫び声に耳を塞ぎ、苦悶の表情を浮かべる人物の姿を描いています。

歪んだ風景と鮮烈な色彩は、近代人が抱える内面的な不安や実存的な恐怖を象徴しており、見る者の心を激しく揺さぶります。

これらの作品は、単に怖がらせるためだけではなく、人間の感情の根源や、社会の暗部、生と死といった普遍的なテーマを扱っています。

だからこそ、時代を超えて人々の心を捉え、歴史に残る名画として語り継がれているのです。

鑑賞する際の注意点と安全な楽しみ方

怖い絵画に興味はあるけれど、悪影響を受けたり、トラウマになったりするのは避けたい、と考える方も多いでしょう。

恐怖アートは、いくつかのポイントを押さえることで、安全に、そしてより深く楽しむことができます。

ここでは、そのための具体的な注意点と楽しみ方を紹介します。

- 心身のコンディションが良い時に鑑賞する

- 作品の背景知識を事前にインプットする

- 一人ではなく誰かと一緒に見る

- 不快に感じたら無理をせず鑑賞を中断する

- 就寝直前の鑑賞は避ける

まず最も大切なのは、自分の心身の状態が良い時に鑑賞することです。

精神的に落ち込んでいる時や、体調が優れない時に怖い絵を見ると、ネガティブな影響をより強く受けてしまう可能性があります。

心が元気で、ポジティブな気持ちの時に、知的好奇心を満たすアクティビティとして鑑賞するのが良いでしょう。

次に、作品に関する背景知識を事前に調べておくことを強くお勧めします。

作者の生涯や、作品が描かれた時代背景、そして作者自身が語る作品の意図などを知ることで、絵画の表面的な怖さの奥にあるメッセージを読み解くことができます。

知識は、未知への恐怖を和らげる最も有効な手段の一つです。

「呪いの絵」という先入観だけで見るのではなく、一つの芸術作品として向き合う準備をすることが大切になります。

また、一人で鑑賞するのが不安な場合は、友人や家族など、誰かと一緒に見るのも良い方法です。

見終わった後に感想を語り合うことで、感じた恐怖を客観視し、感情を整理することができます。

「ここが怖かった」「私はこう解釈した」といった対話は、恐怖体験を共有し、知的なエンターテインメントへと昇華させてくれるでしょう。

鑑賞中に強い不快感や恐怖を感じた場合は、決して無理をしないでください。

すぐに絵から視線を外し、鑑賞を中断しましょう。

そして、明るい部屋で好きな音楽を聴いたり、楽しい動画を見たりして、気分を切り替えることが重要です。

最後に、悪夢を見るのを避けるためにも、就寝直前に怖い絵を鑑賞するのは控えた方が賢明です。

日中の明るい時間帯に、余裕をもって楽しむのがベストと言えます。

これらの点に注意すれば、怖い絵はあなたにとって、スリルと知的好奇心を満たしてくれる魅力的な芸術ジャンルとなるはずです。

作者の狂気や思想が投影された作品

芸術作品、特に絵画は、作者の内面を映し出す鏡のような存在です。

その中でも、見る者に強烈な印象を与える怖い絵画には、作者自身の狂気や、特異な思想、あるいは深い精神的な苦悩が色濃く投影されていることが少なくありません。

作者の人生や精神状態を知ることは、作品の恐怖の根源を理解する手助けとなります。

前述したフランシスコ・デ・ゴヤの「黒い絵」シリーズは、その典型的な例です。

ゴヤは、重い病によって聴覚を失い、ナポレオン軍の侵攻による祖国の混乱を目の当たりにするなど、絶望的な状況の中で晩年を過ごしました。

彼が誰に見せるでもなく、自宅の壁に直接描いたこれらの作品群は、彼の内なる幻覚や人間不信、死への恐怖といった、個人的な闇を吐き出したものと考えられています。

だからこそ、『我が子を食らうサトゥルヌス』のような作品は、神話画という形式を借りながらも、普遍的な人間の狂気を描き出す、凄まじい迫力を持っているのです。

同様に、精神疾患に苦しんだ画家たちの作品にも、独特の恐怖と魅力が宿っています。

統合失調症を患ったとされるイギリスの画家リチャード・ダッドは、精神病院に入院中に、妖精や神話をテーマにした緻密で幻想的な絵画を多く残しました。

その作品は、一見すると美しく見えますが、細部まで見ると、登場人物の目が虚ろであったり、構図がどこか歪んでいたりと、見る者を不安にさせる要素が散りばめられています。

それは、彼の見ていた世界が、私たちとは違っていたことの証左なのかもしれません。

また、作者の思想や哲学が、常人には理解しがたい形で表現されることもあります。

ズジスワフ・ベクシンスキの作品は、彼自身は「夢をそのまま描いているわけではない」と語っていますが、そこには彼の死生観や、終末論的な思想が反映されていると解釈されています。

彼の描く世界では、生と死、有機物と無機物の境界が曖昧で、全てが崩壊し、そして再生していく過程にあるようにも見えます。

このような作品は、私たちに「生きるとは何か」「死とは何か」といった根源的な問いを突きつけ、その深淵さに恐怖を感じさせるのです。

これらの作者たちの作品を鑑賞することは、彼らの魂の叫びや、極限状態の精神に触れるような体験です。

それは、単に怖いという感情だけでなく、人間の精神世界の複雑さや、創造性の源泉について考えさせられる、貴重な機会を与えてくれるでしょう。

なぜ人は怖いものに惹きつけられるのか

ホラー映画やお化け屋敷、そして怖い絵画など、私たちはなぜ、お金や時間を払ってまで「怖い」と感じるものを求めるのでしょうか。

この一見矛盾した行動の裏には、いくつかの心理的なメカニズムが働いています。

人が怖いものに惹きつけられる理由を理解することは、恐怖アートをより楽しむためのヒントになります。

最も大きな理由の一つは、「安全な場所からの恐怖体験」がもたらす興奮です。

私たちは、絵画や映画で描かれている恐怖が、自分自身の身には決して及ばないことを理解しています。

呪いの絵画を見ても、実際に呪われるわけではないと、理性では分かっています。

この「安全性の確保」があるからこそ、私たちは恐怖という強い刺激を、一種のエンターテインメントとして楽しむことができるのです。

ジェットコースターに乗るのと同じように、脳は危険を察知してアドレナリンを分泌し、心拍数が上がりますが、同時にそれが安全な状況下でのスリルであることを認識しているため、その興奮が快感に繋がります。

次に、「知的好奇心」の存在も大きいです。

特に、死や狂気、超常現象といった、日常では触れることのできないタブーなテーマは、人々の強い興味を引きます。

「世界一怖い絵」の裏にはどんな物語があるのか、なぜ呪われていると言われるのか、その真相を知りたいという欲求が、恐怖心に打ち勝つのです。

謎を解き明かす過程そのものに、面白さや満足感を見出していると言えるでしょう。

また、「感情の浄化(カタルシス)」という効果も指摘されています。

ホラー作品を通じて恐怖や不安といったネガティブな感情を疑似体験し、それが終わった時に得られる安堵感や解放感が、精神的なデトックスに繋がるという考え方です。

物語の中で溜まったストレスや緊張が、結末と共に一気に解消されることで、一種の爽快感が得られます。

さらに、怖いものを共有する体験は、他者との絆を深める効果もあります。

友人や恋人と一緒に怖い絵を見たり、ホラー映画を観たりすると、共に恐怖を乗り越えたという連帯感が生まれ、社会的な繋がりを強めることができます。

「吊り橋効果」のように、ドキドキする体験を共有することが、親密さを増すきっかけになるのです。

このように、私たちが怖いものに惹かれるのは、単なる物好きだからというわけではなく、スリルや好奇心、カタルシス、そして社会的欲求といった、人間の根源的な心理に基づいた合理的な行動であると言えるのかもしれません。

世界一怖い絵 見つめてはいけない理由の総括

ここまで、世界一怖い絵 見つめてはいけない理由について、様々な角度から探求してきました。

その核心は、一枚の絵画が持つ力と、それを受け取る私たち人間の心理との相互作用にあると言えるでしょう。

噂の絵画『抵抗する手』は、作者ビル・ストーナム自身の内面世界を描いた芸術作品であり、決して心霊写真や呪いのアイテムとして作られたものではありません。

しかし、eBayに出品された際の逸話や、その不気味な見た目が人々の想像力を刺激し、「呪いの絵画」という強力な物語を生み出しました。

私たちがこの絵を見て恐怖を感じるのは、人形がもたらす不気味の谷現象、登場人物からの視線、そして物語の曖昧さといった心理的な要因が働くからです。

さらに、「これは怖い絵だ」という事前の情報が、私たちの恐怖を増幅させている側面も否定できません。

所有者を襲うとされる呪いの逸話や、作者不明の絵にまつわる都市伝説は、人間の「説明のつかない出来事に原因を求めたい」という心理から生まれます。

不幸な偶然が、絵画の存在と結びつけられ、恐ろしい物語として語り継がれていくのです。

一方で、ゴヤやベクシンスキといった画家たちの作品は、作者自身の狂気や思想、そして時代の闇を反映しており、より根源的な人間の恐怖を描き出しています。

これらの作品を鑑賞することは、人間の精神の深淵を覗き込むような、スリリングな体験と言えます。

しかし、こうした怖い絵画も、正しい知識と心構えをもって鑑賞すれば、安全に楽しむことが可能です。

作品の背景を学び、自身の体調を考慮し、不快なら中断する勇気を持つこと。

そうすれば、恐怖は知的な好奇心へと変わり、芸術鑑賞の幅を大きく広げてくれるでしょう。

最終的に、世界一怖い絵 見つめてはいけない本当の理由は、その絵自体に物理的な呪いがあるからではありません。

むしろ、私たちの心が、その絵を媒介として自分自身の内なる恐怖や不安を映し出し、それに囚われてしまう危険性があるから、と言えるのかもしれません。

絵が怖いのではなく、絵によって引き出される自分自身の感情が怖いのです。

そのことを理解し、恐怖の正体を見つめ直すことが、この記事の最終的な結論となります。

- ➤世界一怖い絵の正体はビル・ストーナム作『抵抗する手』

- ➤絵画は作者の幼少期の体験がモチーフの芸術作品

- ➤有名になったのはeBayでの呪いの逸話がきっかけ

- ➤絵の中の少年や人形が動くという都市伝説が存在する

- ➤所有者や関係者が不幸になるという呪いの噂も語られる

- ➤恐怖の理由は不気味の谷現象などの心理的影響が大きい

- ➤曖昧な構図が見る者の不安を煽り恐怖を増幅させる

- ➤「怖い」という前情報がノセボ効果を生んでいる

- ➤作品の背景を知ることで恐怖は知的好奇心に変わる

- ➤ゴヤの『我が子を食らうサトゥルヌス』も有名な怖い絵

- ➤ベクシンスキの作品は終末的な世界観で恐怖を誘う

- ➤怖い絵は心身のコンディションが良い時に鑑賞すべき

- ➤人が怖いものに惹かれるのは安全な場所でスリルを味わえるから

- ➤見つめてはいけない理由は絵が内なる恐怖を映し出すため

- ➤恐怖の正体を理解することが安全な鑑賞に繋がる